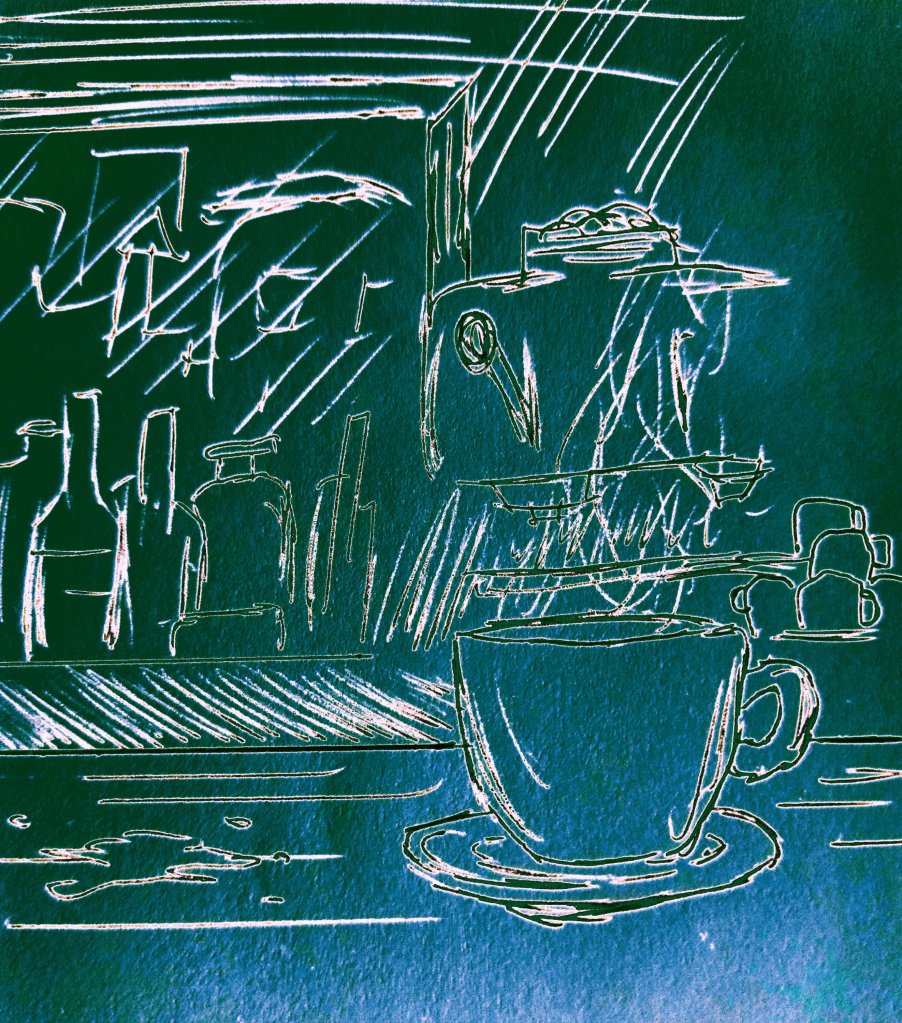

La máquina de café barrita como un elefante y el camarero se agarra de la manivela, mirando a un lado y a otro con cara de eficiencia circunstancial. Una gota de sudor resbala por su sien morena, la papada reventona se le aprieta encima de la pajarita. Mientras, el vapor silba y los que van a la ópera siguen amontonándose en la barra, merendando a toda prisa, perfumados y bien vestidos, colonia y laca, visones y bisutería fina. El camarero sirve los cafés en tanto se recrea de soslayo en los clientes, quizás para bien, quizás para mal, los mira y los envidia, o quizás los mira y los detesta. Casi todos ellos lo han oído ya hablar, qué desea el señor, ahorita mismo señor, por supuesto señor, y las eses torpes lo han delatado, y la música de su voz, su voz melosa, y su posterior falta de pericia, y su insufrible tardanza, y los consecuentes prejuicios, panchito de mierda, no saben ni donde tienen la cara, los prejuicios que lo han calado y lo han excluido, hasta el punto que ya no es más que aire traspasado por miradas que piensan en otra cosa, al menos hasta que su cuerpo rollizo embutido en la camisa blanca y el chaleco negro y la pajarita que se moja con el sudor de la papada vuelva a materializarse otra vez en actividad negligente, y otra vez vuelva a ser más digno de reproche y de asco que de indiferencia. Entretanto, aferrado a la manivela, medio de espaldas al mundo, el camarero mira a izquierda y derecha. Torpe pero no tanto, al menos le pone empeño, al menos lo intenta. Dicen que con eso basta, aunque no es verdad. Y aun bastando. De repente un brazo que se levanta, una voz que dice la cuenta cuando puedas, el tipo que le tutea, desdeñoso, casi imperativo, un tipo repeinado como niño pijo de entreguerras, caracoles en el cogote, pulserita roja y gualda ajustada a la muñeca del brazo que levanta, un brazo en cuyo extremo chasquean unos dedos impacientes, la cuenta, anda, dos, tres veces, buenas ropas, malos modos, y el camarero que a la cuarta al fin lo mira y asiente con desgana mientras se dice, o acaso lo piensa, que ese tipo es un pinche racista, pero no lo dice, solamente lo masculla su conciencia, y aun así el odio le asoma a los ojos almendrados, se alimenta, crece de pura primera o segunda impresión, se envenena de viejos prejuicios, prejuicios, sí, él también, prejuicios precipitadamente asimilados como norma, que el tipo será de esos que seguramente lo detestan por el simple hecho de venir de fuera, de esos que lo llaman sudaca de mierda y que no más que salga por la puerta, unos minutos, lo que tarde en pagar y no dejar ni una mísera propina, se echará su telefonito última generación a la oreja y se le quejará a alguien de lo incompetentes que son estos tira-flechas, y de nada le servirá su pajarita negra, ni su elegante chaleco, ni sus zapatos brillantes que crujen como cuero viejo cuando camina, esos zapatos que cada noche unta de betún sentado en la cama de su habitación, ni sus buenos modales ni su solícita manera de decir qué desea el señor, nada de eso le servirá, porque en el fondo, a ojos de todos, no es más que un sudaca de mierda que ni siquiera sabe servir un café en condiciones a los señoritos del primer mundo. Todos los que se amontonan en la barra lo piensan, o casi todos. Acaso tan solo se salva uno, un tipo compasivo que lo mira como algo más que aire o acción negligente, un tipo gris y para nada elegante, ese no va a la ópera, se sienta aquí no más a dejar pasar la vida, toditas las semanas la misma historia, llega y se sienta, café con leche, se lo toma a sorbitos muy cortos, se calienta las manos con la taza mientras defiende el bastión de su modesta figura de las acometidas de los pijos exaltados, tan disonante como un sudaca incompetente sirviendo meriendas en el pomposo Café de la Ópera, el rostro ausente, la mirada como se dice perdida, es verdad, un tipo que no más subsiste, pero que de vez en cuando lo mira moverse de un lado a otro de la barra, educado y respetuoso con su trabajo aunque no haya de qué, condescendiente, almibarado, no vaya a ser que el pobre inmigrante se ofenda, por favor, la cuenta cuando pueda, y qué manera de remarcar ese por favor, tanto que suena a hueco, lo trata de usted, aunque sea por el puro hecho de ser un panchito tira-flechas al que quiere mostrar algo así como su adhesión, tan pretendidamente solidario que no queda natural, aquí tiene el señor, el platillo de plástico que cruje contra la barra, el tipo que paga y le dedica a continuación una sonrisa, indicándole con la mirada que le ha dejado algo de propina en el platillo, quédate la vuelta, otras veces lo ha hecho también el muy pendejo, levanta mucho la voz para que los demás lo oigan y lo admiren o lo repudien, para remover conciencias o simplemente provocar, quédate la vuelta, dice, las monedas que emiten un chasquido metálico, el rostro beatífico y satisfecho, los deberes cumplidos. Se creerá así que puede ganarse el respeto de alguien. Pero ni modo. Pensándolo bien, ni siquiera ese tipo se salva. No hay nadie en el café que en realidad lo merezca, piensa el camarero mientras recoge las migajas del platillo de plástico. Ni por facha ni por todo lo contrario. A fin de cuentas, concluye, no son más que excesivos puntos equidistantes de una misma mierda.

Reblogueó esto en RELATOS Y COLUMNAS.

Me gustaMe gusta

Descripción dura, pero desgraciadamente real. Final triste por lo desesperanzado. ¿No hay ni un solo justo?. Mal estamos entonces.

Me gustaLe gusta a 1 persona

Gracias por tu comentario. Estoy seguro de que hay mucha gente justa entre los dos extremos. Todo depende de la percepción

Me gustaMe gusta